“点、线、面、体”递进式推进,破解经营困局。

北京首钢股份有限公司(以下简称首钢股份)具备冷热系全覆盖板材产品生产能力,可为全球客户提供电工钢、汽车板、镀锡板、家电板、能源用钢等优质产品和先期介入增值服务。

首钢股份以缩短产品制造周期、提高订单兑现率、降低成本为目标,引入价值创造概念,改善制造过程中的“三流”(连续流、均衡流、同步流)。

围绕现场浪费点、瓶颈产线、界面效率、管理机制,通过“点、线、面、体”阶段递进式推进,建立基于高效制造的精益化管控模型(见图1),形成全员参与、过程评价、成果激励、智慧共享四大管理机制,激发员工智慧,保障高效制造精益化持续运行。

聚焦现场效率浪费点,提高基层操作效率

当生产流程或设备由局部几个部位构成时,各部位同步流动才能提高整体效率。管理团队针对现场发现的局部浪费点,分类识别精益生产浪费(见图2),采用快速切换、人机联合作业分析等精益工具,追求人与设备作业的“同步流”。培养职工利用精益工具深入问题本质,系统分析找到根因的能力。

1. 应用SMED(快速切换)工具,降低切换损失

设备、工艺、产品切换等环节都存在动作(流程)浪费或搬运浪费。SMED是一种能有效缩短产品切换时间的理论和方法,目标是将一种短暂中断的作业工序,快速切换到正常工序或下一生产工序。

(1)确定四个核心,促进职工快速掌握

一是区分内部作业和外部作业。内部作业指只有在正常生产或设备停止后才能进行的作业,外部作业指能够在正常生产过程中进行且不影响主体有效时间的辅助作业。

二是减少内部作业,尽可能把内部作业转变为外部作业,这是SMED法的核心。

三是对作业流程、工具、操作技能水平梳理与简化,减少整体切换作业时间。

四是对形成的操作要点以规程或正式文件的形式标准化,确保改善成果持续发挥作用。

(2)总结实施八步法,为高效复制推广奠定基础

为了指导现场快速、规范应用SMED工具,结合PDCA闭环管理思路,管理团队梳理并形成包含现状测量、分离内外部作业、内部作业转换为外部作业、找出各作业内部的平行作业、优化内外部作业、实验短期计划、确认效果和实施中长期计划、标准化作业八步法,确保改善项目实施扎实有效。

2. 应用M-M Chart(人机联合作业分析),提高人机交互效率

人机联合作业是钢铁生产流程中的常态,存在设备与人、人与人作业不匹配的等待浪费。借助人机联合作业分析可以提高人与设备的协调性,消除设备空转,充分发挥利用率;加强多岗位操作协作,消除人为造成的等待和空档,从而改善内外部作业“同步流”,提高整体作业效率,缩短制造时间。

管理团队通过确定分析对象、绘制时间线、梳理顺序、计算统计数据、开展改善五步法精准施策,有效解决各操作者协作中的不合理、不均衡和浪费等问题,提高机器利用率,平衡人员负荷,优化人机协同作业。

利用人机联合作业分析不仅能提高工作效率和准确性,还能培养团队的创新能力和创造力。团队共计组织23项人机联合作业分析,其中智新二十辊轧机钢卷切换单次时长从1112秒降至901秒。

3.建立信息化平台,人人参与改善活动

管理团队建立简洁高效的信息化平台,为基层职工提供问题提报、成果展示的便捷通道,搭建基层职工与专业管理人员之间有效的沟通桥梁,提供全员展示自我价值的舞台,营造全员参与改善的良好氛围。

一是针对现场看得见、随时能改善的问题,鼓励快速提报改善,包含生产现场、产品开发、设备技术、工艺质量、管理优化、降本技术等8个涵盖生产经营的类别,同时建立基层员工提报、基层与科室专业审核的流程,拉近专业管理与现场管理距离,有利于两个群体的互动沟通,并按照评价的等级给予相应积分(可兑换实物)。

二是针对生产技术、经营管理等方面有一定难度的问题,由全员提出改进方案和措施,由作业区或科室及以上部门组织实施后的改善活动,按照进步性、效益性、可行性、时效性原则,对项目进行审核并给予300元到10000元的经济奖励。

应用OEE管理工具,提高瓶颈产线设备综合效率

用价值时间将设备停机、设备性能、产品质量关联,从各自创造价值时间的维度发现并改善问题,全面提高产线设备综合效率,消除生产工序瓶颈。从报表体系识别问题到改善成果输出,建立设备综合效率精益化管理流程,突出问题分析和问题跟进的闭环管理思维,借助绩效施工图促措施落地,实现各工序产线生产的“均衡流” 。

1. 挖掘价值时间,全面提高产线设备综合效率

OEE指设备综合效率,聚焦价值时间概念而不是传统的设备作业率。借助OEE理念,找到生产过程中的时间浪费,设定停机损失、性能损失、不良损失指标,从全局出发,持续改善影响生产效率的因素。

管理团队选择21条制约生产效率的瓶颈产线推进OEE管理。结合OEE计算公式(见图3),从价值时间和负荷时间两方面提升OEE值。

(1)以时间为核心挖掘价值

增加价值时间是提高设备综合效率最直接的方式,可以从优化时间管理、减少非生产性时间、提高员工效率等多方面入手,将每种有效方式进行标准化管理。

第一,优化时间管理。设定明确的目标和优先级,确保将时间集中在关键任务上。采用时间管理工具,如待办事项清单、时间日志等,帮助跟踪和管理时间。遵循“二八法则”,将80%的时间用于产生20%重要成果的任务上。

第二,减少非生产性时间。识别并消除会议、沟通、等待等环节浪费,提高时间利用效率。通过技术手段,如自动化工具、远程协作平台等,减少人为干预和等待时间。

第三,提高员工效率。定期对员工进行时间管理和工作效率培训,提升员工的时间意识。鼓励员工采用科学的工作方法和工具,提高个人和团队工作效率。

(2)识别三大损失并改善浪费

识别问题可从时间稼动率、性能稼动率和良品率三方面入手,即从产线设备的停机损失、性能损失、不良损失(三大损失)查找问题,细化分类,观察每天波动、实际损失指标与计划值的对比差值情况,层层剥笋式分析,识别问题点。

轧线生产时由于非计划性造成的损失称为停机损失,包括设备本身出现故障、快速切换、操作因素、疑难问题、调试造成的停机等。

性能损失指由小停顿、速度降低或是轧制特殊钢种影响轧制节奏所造成的损失,包括断料、走空档、待温、空转导致的生产停机,以及设备运转实际速度与理论速度差异造成的损失等。

由于产品存在质量缺陷而造成的损失称为不良损失,包括中心线不合、宽超、厚超、凸度异常、异物压入、边部纵裂、卷曲温度异常等。

(3)建立OEE报表体系,形成设备综合效率精益化基础

OEE报表体系包括标准工时表、停工分类表、设备运行记录表、产量统计表、OEE统计表。首先,统一五类报表的统计标准,如以设计能力或历史最好水平为基准设置标准工时表,将产量转化为价值时间。应用停工分类表,实现设备停机原因代码化、停机类型精细化,便于快速记录、分析改善,全面掌控设备状态。其次,将所有的设备停机按部位、原因、时间详细精确描述并记录,为设备停机时间统计提供数据源,为后续数据分析和深挖三大损失打下基础。

2. 建立识别、分析、改善问题管理机制

通过建立OEE报表体系,记录并识别问题,借助5Why、人机联合工具分析问题并查找出末梢原因,使用8D报告、焦点课题等方式实施改善,最终提高OEE指标,助力产线增产提效(见图4)。

3. 应用绩效施工图,跟踪问题过程管控

以OEE管理三大损失为出发点,建立OEE绩效施工图,任务层层分解。确保每项问题有目标、有措施、有责任人、有整改日期、有进度反馈,确保各项措施真正落地、产生实效。

4. 建立信息化系统,实现海量数据实时采集

利用FineBI工具将OEE三大损失计算数据信息化,实现关键数据实时采集,及时、直观、准确掌握生产情况,为生产经营管理提供科学依据。

建立生产经营驾驶舱,一方面随时查看分析OEE管理的各项数据,快速识别问题、分析问题,逐步增强过程管控意识;另一方面量化各项实绩指标,包括各班组差异化分析,提升全员操作水平。

例如,智新电磁二十辊机组每月有大约3500条停机数据,60000分钟停机时长。通过OEE信息化系统,按照分类、轧机、班别等逐项透视分析,最小颗粒度可以达每名主操对应的停机时长,便于及时有效分析并实施针对性措施。

又如,智新电磁酸轧机组三大损失分解指标的信息化为实名制轧钢奠定坚实基础,轧制工序小时产量和出品率均显著提升,为经营生产提供了有力支撑。

聚焦全流程界面效率,推进价值流管理

制造周期是衡量钢铁企业制造水平、交货期、订单兑现率的重要指标。价值流指从原材料转变成为产成品,并给整个过程赋予价值的全部活动。

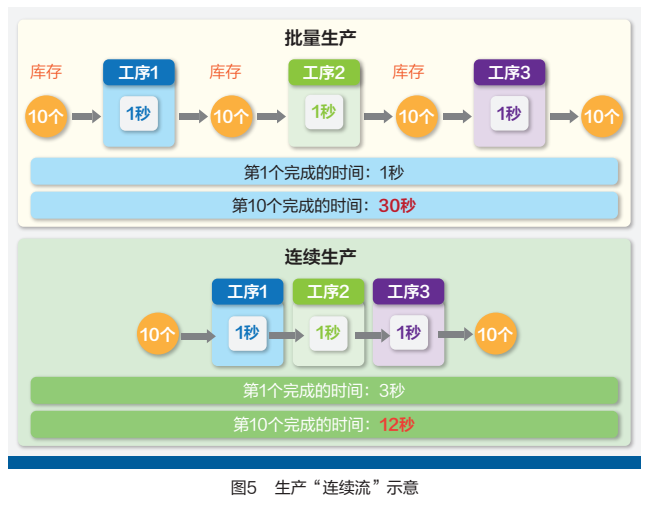

价值流管理从宏观层面全面诊断生产过程在信息流和物料流方面的问题,减少钢铁企业各产线、区域在生产协调和配合上存在的不增值活动,实现生产的“连续流”,缩短制造周期(见图5)。

1. 绘制价值流程图

根据产品流程难易性、盈利性选择主要实施对象。结合制造过程,从全流程角度绘制物料流、信息流和时间流,识别信息传递、物料流转、生产布局本身或者多因素间适配性的不增值流程。实现从具体点、瓶颈产线到生产宏观界面识别问题的跨越。例如,围绕信息流、物料流,按照炼钢、热轧、冷轧分工序以时间为轴,将SO7产品在各工序的制造周期分解,绘制现状价值流图,让各工序了解各自所属的制造时间。

同时,各工序将制造流程细分到每个制造节点,根据实际情况赋以制造时间,为后续设定目标打下基础。在每一个细分的制造节点获取辅助生产时间、设备停机时间等信息。

2. 识别并打通瓶颈工序,实现产线均衡生产

当前钢铁行业处于低谷期,各公司都力图实现极致效率、极低成本、极低能效。在长周期生产中,各条产线间产能是否高效匹配是提高生产效率、降低成本的关键。

借助价值流图,通过分析物料在各工序的流转和等待时间,判断生产流程的瓶颈工序。例如,切边硅钢在热轧工序停顿的时间主要在切边流程,需要分解问题并改善。

3. 识别生产过程中的不增值流程,消除浪费

通过价值流程图梳理各节点的生产流程,识别现场管理中的库存浪费、搬运浪费、加工浪费等问题,建立有效机制,发动全员快速改善,消除看得见的浪费;借助价值流程图分解生产工序的物料流和生产组织流程,识别制造过程中不增值流程节点,应用ECRS原则(取消、合并、优化、再造)进行流程优化,减少物料流和信息流等待,加速物料流转速度。例如,炼钢钢坯精整工序物料流程原来包含铸坯下线、铸坯综判、计划排产、热轧上料工序,管理团队通过对物料流和信息流的研判,取消了铸坯综判环节,从而提高钢坯流转速度并减少热能损失。

4. 搭建数字化平台,实现产品制造周期的可视化

围绕库存管理、长周期物料流程分析等,开发与应用标准化物料状态系统,加快库龄解析、质量异议物料判定,减少取物料等待时间。结合全流程物料周期数据与信息化系统完善,建立全流程产品周期分析驾驶舱。将分散在各个系统中的数据集成并在同一个界面展示,消除工序间数据查找与可视化展示的壁垒;通过系统快速识别影响制造周期的生产流程节点,快速解决问题;借助系统的钻取功能,实现一键式数据提取与数据层层挖掘分析功能,为生产组织提供快捷准确的决策判断依据。

建立四大管理机制,保障全员改善体制持续运行

通过“点、线、面”的递进式推进方法,在效率改善、价值创造等方面攻关过程中,基层、专业、职能部室人员都能参与基于高效制造的精益化实践项目。项目实施过程中形成全员参与、过程评价、成果激励、智慧共享四大机制,保障全员改善体制持续运行。

1. 细化精益项目管理,激发全员参与持续改善的意愿

一是以效率为核心,形成从发现问题、导出问题、实施改善、效果验证的PDCA闭环管理模式。二是对精益改善项目进行五个层级的细化分类,即首钢股份挂牌(MBB)、六西格玛黑带(BB)、六西格玛绿带(GB)、合理化建议(RP)和快速改善(RI),通过设立不同等级的激励措施,各层级人员都能根据自身岗位和能力持续改善,获得展现机会,从而实现项目全员参与。

2.搭建全方位过程评价机制,实现改善全过程管控

一是编制《北京首钢股份有限公司OEE星级评价方案》,以点带面,逐步开展,采取“成熟一个,验收一个,巩固一个”方式,以达到先进带后进、共同提高的目的。作业部组织开展预验收,对符合验收条件的申请公司最终验收,实现设备OEE管理模式规范化,持续提升现场效率。

二是通过日常精准辅导、指标巡查、定期交流分享等方式,对改善项目、区域生产经营情况进行过程管控,自下而上促进落实落地。

三是将高效制造精益化实践内容纳入公司级季度评价方案,对各单位整体工作综合评价,颁发金牛奖、骏马奖、蜗牛奖,促进工作有效开展。

四是年度评优激发“比学赶帮超”的持续发酵。通过全方位过程评价对改善过程实施管控,确保改善一直在“正确”的道路上。

3. 建立及时激励机制,激发职工主动参与热情

在内网搭建创新平台,为基层职工提供问题提报、成果展示的便捷通道。

职工通过提报快速改善建议获得精益积分,用精益积分兑换奖品;季度评价改为月度评价,合理化翻倍提高奖励额度,实现快报、快审、快奖;公司对精益项目进行不同等级和额度奖励,鼓励职工为公司生产经营最大限度作贡献。

多形式的激励措施实现了根据职工智慧贡献大小进行对应价值及时奖励的目标,激发职工主动参与持续改善的热情。

4. 搭建能力展示平台,让职工“被看见”

一是组织开展集团内部交流学习、基层创新成果之旅、TOP发现之旅、精益项目分享等活动,为职工提供能力展示的平台,将所想、所做、所成分享,让职工成就感持续发酵,感染更多职工主动参与。

二是在公司内网开设“精益动能”“为你点赞”等专栏,制作《案例集》和推进手册,通过候车亭、精益看板等方式展示精益管理工作成果,充分利用公司现有宣传媒介,多方位、立体化宣传。

三是通过组织多种形式精益技能培训、全员各层级改善活动、搭建成果共享平台等方式,培养“精技艺、懂精益、会工具、善经营”的精益人才,进一步推动精益管理体系发展。

作者 | 褚建伟 聂建康 张小永

作者单位 北京首钢股份有限公司

来源:《企业管理》杂志